午後8時半に御殿場を出て、御殿場市→篭坂峠→山中湖→御坂峠→甲府市→甲斐市→韮崎市→甘利山。到着は午後11時すぎでした、

ここで車中泊する予定ですがとりあえず明日の撮影環境を確認するためカメラと三脚をもって坂を上ります。

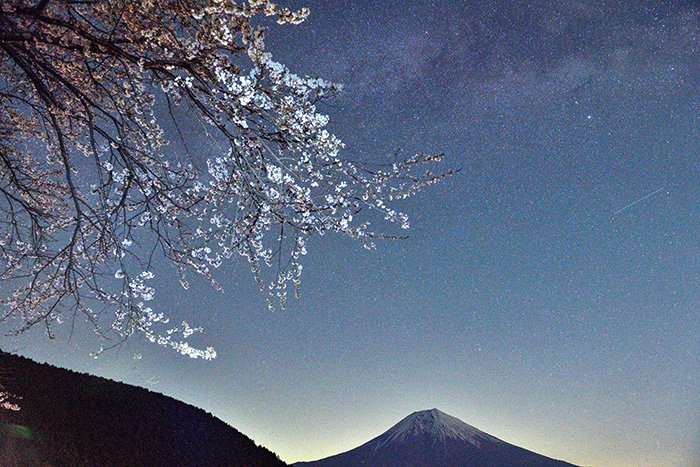

天の川と甘利山夜景 あずまやに2名撮影者がいました。富士山も撮影できそうなので翌朝の抑えに夜景を撮っておきます。実は過去に、快晴予報なのに朝霧が出て富士山が撮れなかったことがあるのです、予想以上に天の川が立ち上がっていました。

先着のお二人は、10時過ぎからいらしていたらしいですが、そのときは富士山が見えなかった。天の川的には多分、10時半が最適だったのではないかとおっしゃっていました。

蓮華ツツジ咲く甘利山と天の川 なんとか天の川とレンゲツツジを構図に入れることができました。

満足して坂を下って、車の中で毛布にくるまって寝ます。寒かったなあ。昨年はピカリンが、駐車場まで来て、耐えきれず立ち去ったのでした

午前3時半起床。坂を上ると東屋は人だらけ。

富士山に雲かかる ちょっと残念な撮影となりました。

日の出 レンゲツツジは見頃の始まりです。でも、来週は土日を含めて梅雨入りの天気予報です。

この日は午前中まで仕事を休む予定でした。もう少し粘ってみます(午前6時前)。

タグ「天の川」が付けられているもの

基本的なコンセプトは春と冬とのせめぎあいの中で、また、カワヅサクラの開花が遅れる中で、冬らしい写真が撮れる最後のチャンスかなと思った次第です。

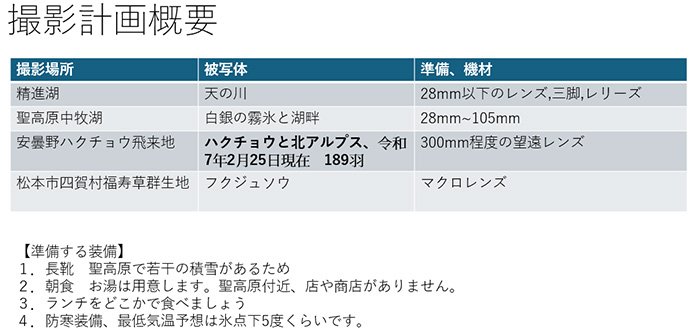

計画の概要はこれ

先週までの相棒は平岡夫婦でした。今週ははピカリンです。ピカリンには2時に我が家へ。我が家に車を納めて、2人で旅に出る予定。

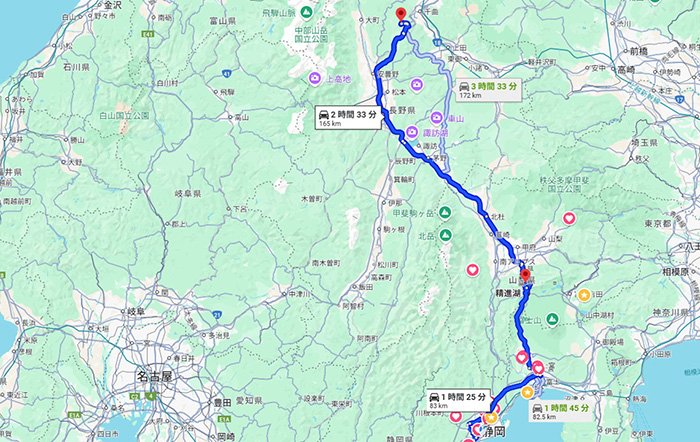

おおよそのドライブコースです、見積もると単純コースで502kmと出ます。1割増しとして550km。現在、残燃料460km走れますので、富士市の出光で2.8L給油。

これで足りなければ、是非に及ばず、帰りに高速を降りて双葉あたりで給油の予定でした。最悪、清水まで帰ってこれればかなり燃料は節約できます。

イメージ的には長野の相場は日本4位だそうで1リッター190円くらい。静岡は176円です。富士市の給油が吉と出るか?

とりあえず往路はまず1号線バイパスから139号線で精進湖に入ります。よるはすいているので高速と時間は大して変わらないはず。

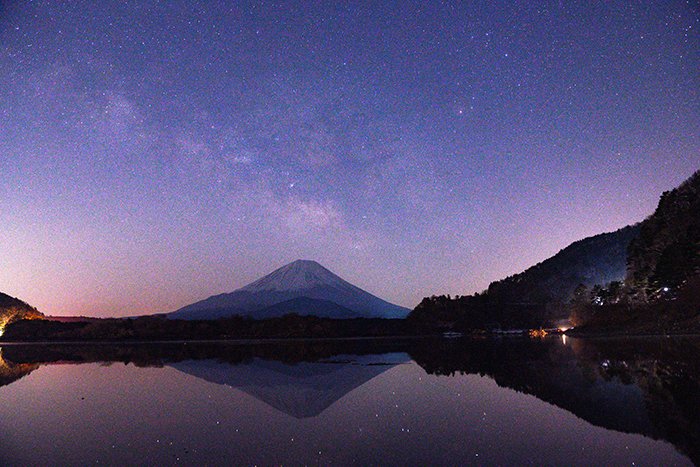

白鳥座 午後4時、精進湖到着。東の空には天の川と白鳥座が見えます。

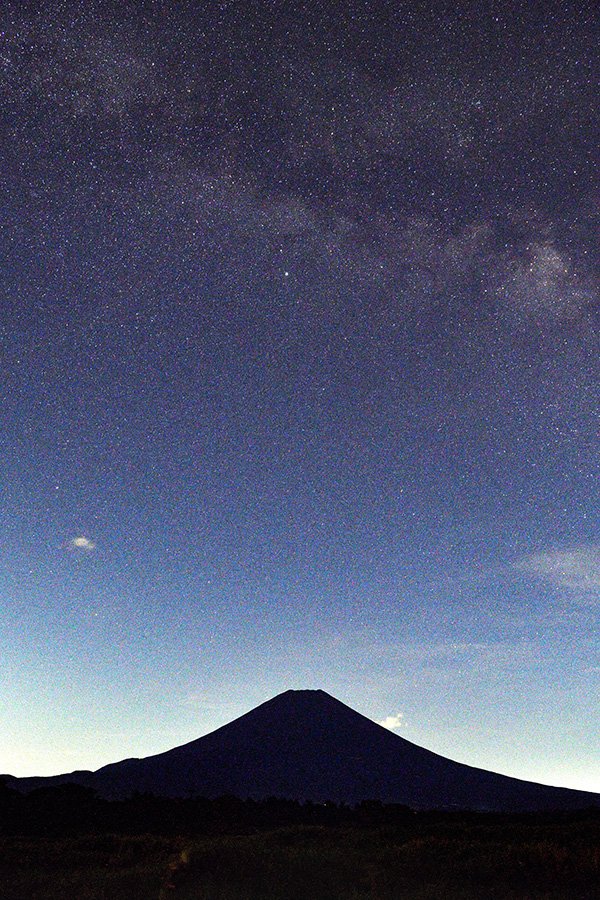

さそり座と天の川を従えた富士山 右に見えるのがさそり座です。夏の天の川は2月頃から明け方に見え始めて、さそりのしっぽから東へ伸びる。精進湖は真南を見ているのでこんなかんじですが、朝霧高原では富士山の上にアーチを描いているはずです。

凍結する湖畔とさそり座のある風景 撮るべき写真は撮りました。長野県に移動しなくてはなりません。午前4時半、撤収して長野県にむかいます。

精進湖ブルーラインをおりて、甲府南ICから中央道に合流します。

ペルセウス座流星群撮影の旅にでました。1泊2日の車中泊旅です。

■計画にあたっての考慮事項

1.台風5号の動きの影響の考慮

2.不安定な天候への考慮

3.行動日、撮影場所の選定

[結論]

当面、撮影場所を道の駅富士吉田とする。8/10には夕食を食べ、風呂にはいって出かけました。

■2030道の駅富士吉田に到着

空が全面くもっているので到着後車の中で天候が晴れる予報の00:00まで眠ります。

しかし、00:10に目覚めてもまだ十分晴れていないので、さらに晴れているだろう山中湖へ場所移動をすることにしました。

パノラマ台は混んでいると思いますので、撮影場所を長崎親水公園とします。

富士山に立ち上がる天の川 この場所は空が開けていて、星狙いの人も少ないので撮影がしやすいです。

動画はこちらです。

■ペルセウス座流星群と写真の計画について

1.2024年は8月13日朝が本来の極大日です。1時間で40個見れるといわれています。

2.しかし8月13日朝は雨予報です。このため11日早朝か12日早朝がチャンスです。

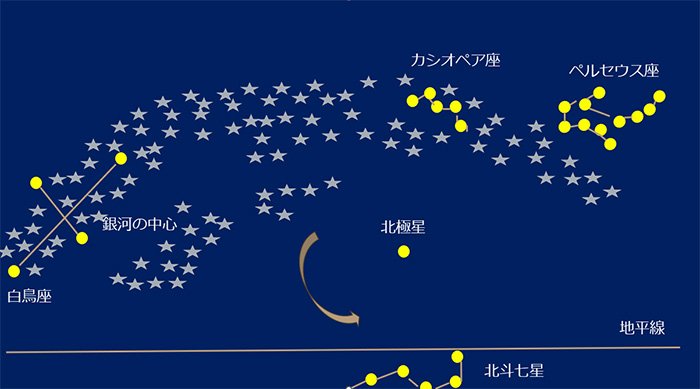

3.ペルセウス座流星群は北に出現するカシオペア座の下についてくる星座で、午前0時頃に地平線の上に出てきます。

4.山中湖からの南をむくと上記のように天の川の濃い部分が富士山の上に立ち上がります

5.自分の理想は背後に登ったペルセウス座から富士山方向に流星が飛ぶと、天の川を切り裂くような写真が撮れる。

この一点に賭けています。北をむけば数多く流星が撮れるでしょうが、絵的にどうかということ。

暫く時間が経過して、もしかして「ダメか?」と思った時

一閃、天の川を切り裂く 凄い光が縦に走りました。シャッターは連射モードで切っていたから入ったはず。

結果的に。流星が飛んだのを見たのはこれが最初で最後でした。でもまさに狙い通りの1枚。満足して午前2時、撤収して再び車の中で毛布にくるまって南無りました。起きたのは午前4時10分

ほのかに赤富士 めざめたときは雲の中。しかし、しばらく待つうちに富士山が姿を現しました。

いったん撤収して、次の目的地花の都公園へ

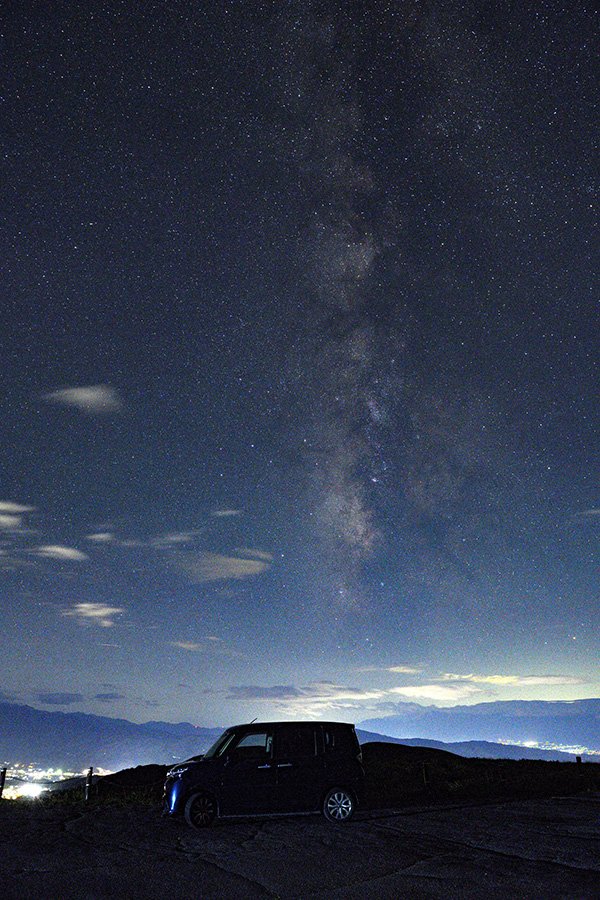

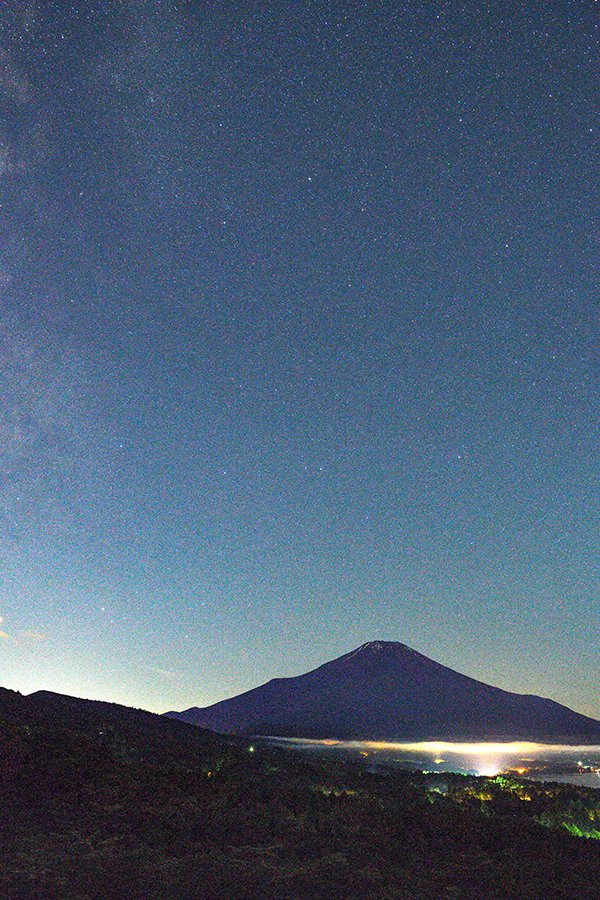

午後11時に霧ケ峰高原の駐車場に到着。晴れているので速攻で、就寝前に天の川の撮影をします。

愛車と天の川 この時刻には天の川が直立に立ち上がっています。

暗闇に浮かぶ富士山遠望 富士見町の夜景も綺麗です。

ここで就寝。

午前1時頃におきたときは超曇りだったので、朝焼けはきたせずぐっすり寝込んでいました。しかし。

午前4時におきました。 富士山は傘雲をかぶり朝焼けのなかにうかんでいます。

激的な朝焼け 隣に若者3名がいました。徹夜で軽井沢から運転してきたそうです。午前10時までに帰れば仕事ができるといっていました。

自分も午後3時までに職場にいればよいので気楽です。

久しぶりの劇的な朝焼けを堪能しました。つぎは登山です。

ChatGPTのセミナーの仕事をいただきました。前日出発して、天の川を撮りつつ現地に向かいます。

自宅で、夕飯を食べて、風呂に入ってから富士市で1L159円で給油して、満タンで長野県に向かう計画でした。

午後8時の朝霧高原 星座表によると、午後8時に富士山の真上に天の川が横たわっているというので行ってみました。天頂にちかく構図が苦しいです。

天空を舞う天の川 ちょうど白鳥座当たりの天の川でしょうか。なんとか縦構図でとらえられました。

今晩の宿泊地、霧ケ峰高原を目指します

金曜日、仕事を終えて、タッキーと打ち合わせて午後9時に新道峠に集結。ピカリンは奥さん孝行で欠席のため2人で登山するも、山上は霧に囲まれて何も見えず。天上は星が見えるので晴れている。でも富士山も見えない。そこで、新道峠を下山、そこから45分の甘利山駐車場へ。午前0時到着。駐車場は80%くらい埋まっていた。仮眠2時間。

午前2時半寝ていたらタッキーにたたき起こされる。起床、甘利山へ登山開始。意外に前夜の新道峠の上り下りが堪えて、息が上がるが何とか登頂。

富士山遠望 霧の中で見えないと皆は言うが私には右上のぽつんと立っている期の横に富士山が見えていた。

見上げた先に天の川 確かに左後ろに北斗七星(北東)が見えたから。こちらは南西、カメラはとらえた。なぜか皆、撮影しない

レンゲツツジと天の川 新道峠にいった理由は富士山の山頂に天の川が立ち上がっているはずだったから。

薄明かりに浮かぶ 南アルプス市の街明かりが残る中、少しずつ明るくなって富士山が明確に見え始めました。

焼ける秩父連山 美しい朝焼けを見ることができました。

みなさんのおかげで天の川を今回は撮れました。

桜や新茶、ネモフィラを追いかけて撮影してきたので、梅雨前に天の川の撮影がしたくなりました。ちょうど新月に近く天気も良さそうなので5/18午前0時出発を計画しました。5/19(日)は天気が悪そう。実は寝過ごしを警戒して、前日iに家をでて駐車場で寝て登山して新道峠に行く予定でした。でも予定がくるった。

前日、検査をしたらポリープが見つかり麻酔をかけて切除しました。看護師の方に伺うと、道路交通法では麻酔をかけた日は運転してはいけないということらしい。仕方ないので午後7時半に寝て0時におきてでかけることに。でも、多分、体が寝ろということで自然に午前1時におきました。また数日は過激な運動も禁止らしいので新道峠の登山は断念して西湖を目指します。

■西湖

西湖着2時33分でした。

逆さ富士をとる 画面右上のもやっとしたのが天の川です。ただ、雲多いのと天の川が富士山の右にかたよっているので、20分の露光としました。

この晩は鹿が多く、鹿をよけながら河口湖へ。

■河口湖

午前3時半ころ河口湖大石公園着。雲がどき始めて天の川が肉眼で見えている。

雲うごく 撮影してたのが2人、私が3人目。その後、2人精進湖でうまく撮影できずに移動してくる。

天に星、地に花 画面右上に天の川 ネモフィラと撮ったのは初めて。

Nikon D850,Nikkor24~70mm f2.8 RAW,三脚、レリーズ,f4/シャッター10秒/ISO6400

さらに3人到着。皆天の川に気が付いていない様子。教えてあげる。

朝焼けのころ 少し焼けが来た。午前4時半ころ。もう梅雨前で朝が早い。4時ころには天の川は撮影できない。

もうすこし撮影を続行します。

午前1時におきて、1時半に家を出て春の天の川を撮りに精進湖へ。天候、月が新月状態、富士山の状態は最適です。

ただ精進湖湖畔は掘削が行われていて。暗闇の中、湖岸への道のりはわずかでしたが怖かったです。午前3時半精進湖着。

星の映り込む湖畔 風景は人が寝ている時間が一番美しいとはプロカメラマンの言葉。湖岸にはこの天の川を求めて50人近い人々が集まって、それぞれの設定で撮影しています。

ISO6400/F5.6/10秒

長時間露光 動画をもう一台で撮影している間に、もう一台は長時間露光を30分しかけました。というのは、長時間露光をするためにはISO感度を下げる。ISO感度を下げると星が動いて見えて面白いのと(天の川の停まった写真は1枚あればよい)、ISO感度低下で解像度の高い写真がとれるから。

ISO64/F8/30分

一通り、今回の目的の写真は撮り終えました。氷点下1度で寒いし、あとの撮影を考えて車でねることに。毛布をかぶって靴を脱いで車の後部座席にいたら本当に40~50分くらいねてしまった。起きると。

朝焼けの時 朝焼けが訪れていました。星空撮影の人たちは既に去り。逆に、若い恋人たちや4~5人の若者の集団へかわっていました。

撮影を終えて次の撮影場所にゆきます。

03/09 天の川の撮影に朝霧高原へゆきました。後の写真にあるように富士山の上に天の川、天空の橋を架けるから。

場所は朝霧高原の北です。

さて、計画を立てます。

場所:朝霧高原の富士ヶ嶺

時刻:午前4時すぎ

起床、出発:午前2時、午前2時半。

天候は晴れ。成功は間違いなしと確信して出発しました。予定通り到着。適切な撮影場所探しには苦労しました。建物などがない場所、街灯などの無い場所を探していました。

出発時は気温が9度くらい。途中朝霧高原入り口で3度になり、自動車のモニタに氷結注意の表示。そのうち0度となり。富士ヶ嶺でとうとう氷点下3度となりました。

三日月の出没前の新月状態。漆黒の闇に富士山の山景、期待は膨らみます。撮影場所を見つけました。

天の川 地球は銀河系の端にあります。その銀河の端から中央部を見ている。中央部は皿を2個合わせた形となっています。

さそり座 天の川を見つける方法は簡単。写真の右側にT字型の星座がある。これがさそり座。赤い星がさそりの心臓アンタレス。

さそり座がすべて姿を現したとき、その尾の部分から天の川の最もコアな部分が出現します。

Nikon D850,Nikkor 24~70mmf2.8

三脚。レリーズ

ISO6000,f4,10秒

長時間露光 Nikon D810(サブ機)で動画のタイムラプスで撮影していました。目安的に30分撮影して、3秒程度の動画にしかなりません。

そのため、時間を待つ間にメイン機で20分露光します。東南の空を見ている構図です。地球の自転と星の動きがわかると思います。

楽しい撮影ができました。

当たり前だけれど、撮影者は私だけです。大宇宙のなかにポツンとおかれた印象。気温は氷点下3度、3月ですが手がかじかみました。このような撮影は初めてです。

ペンションあるびおんに宿泊。コンサル前に4時に起き出して、晴れているようだったので、清里「牧場公園」へひとっとび。早朝撮影を敢行です。

オリオン座沈むころ 到着したころオリオン座が南アルプスに沈もうとしています。冬の大三角形(左上の正三角形)とともにとらえました。

三角形の頂点が小犬座のプロキオン、左下の青い星がシリウス、右下の赤い星がオリオン座のペテルギウスです。八ヶ岳の上にあるのは薄いオリオン座周辺の天の川です。

八ヶ岳夜景 甲府盆地の向こうに富士山がかすんでいます。いつみても甲府市の夜景の上にカスミがいます。

八ヶ岳の天の川 ちょうど南西でしょうか。この時期の天の川は薄くて、南西から南(南アルプス方面)にかけてよこたわっています。

夜明け真近 朝焼けに浮かび上がる富士山のシルエットが美しいです

牧場公園はペンションあるびおんから30分くらいでこれる場所、いつきても人がいません。

ペンションあるびおんに帰ります。

シルバーウィーク三連休の最終日、櫛形山登山を企画しました。

2時に家を出て、4時ころに富士山撮影場所をみつけて撮影開始。この後、登山です。

動画です 標高は1700mです。

天の川、オリオン座、冬の大三角形 雲海もついて幸せな環境の撮影です、

長時間露光です 下界の灯りも見えますね。

親切な方に教えていただきスタンダードの展望台を案内してもらいました。

ススキのある大雲海の風景 駐車場にはテントもあったことから、かなりの人気スポットのようです。

さあ、撮影を終えて、櫛形山登山です

広野海岸公園の昼と夜を取り上げます。広野海岸公園は静岡市駿河区の用宗港の近くにある海沿いの公園です。

■昼間の風景

仕事先が近くにあったものですから、時間にも余裕があるので30分だけいってみました。

青空と伊豆半島 思わず「青春の馬鹿野郎」と叫びたい景色です。

難破船 難破船に模した、滑り台やアスレチック施設です。お子様に人気で数人が遊びまわっていました。

■夜に駆ける

Facebook友達が夜中にここにきて天の川を撮っていたのできてみました。

半月の中の撮影 右に見える太陽のようなものが半月です。本当は午後11時ころにこの月が沈むため、天の川を撮るならその時刻ということですが、この公園は駐車場が午後9時に締まるのでそれは不可能です。

天の川と難破船 駐車場が閉まる午後8時45分まで粘り撮影。かなり、半月が下に沈んできて、かつ雲が飛びました。

電灯が明るいのでコートで目隠しして撮りました。

また次の機会に挑戦してみたいです。

pee。

西湖からの天の川 背後を見上げると、空に天の川が天に橋をかけるようにまたたいていました。

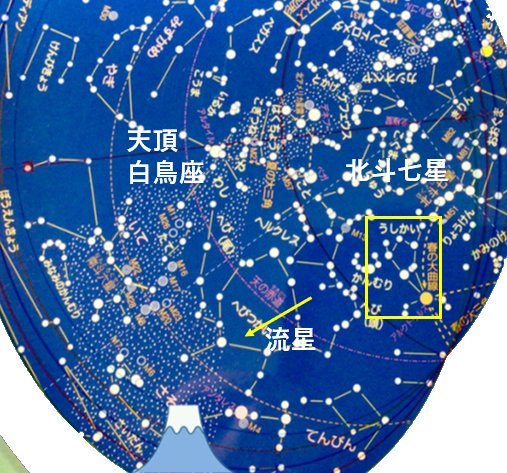

夏の銀河の解説 この時点で北斗七星は地平線に沈んでいます。21:00時点では中空だった。ペルセウス座は画面の右側にいます。この星座を中心に流星が飛びます。

この図が富士山の後ろ、私の背後です。

02:39の流星 02:09,と20の流星は逃しました。結構大きかったのですが残念です。でも、富士山の左上に飛んでくれました。

富士山をかすめて 03:43富士山の右側がきらりと光りました。

午前3時を回るころ、釣り人が多くなり車のライトがまぶしい、また西湖も霧が出てきてゲームセットです。でも決断がよく坊主を免れました

家に帰ろうかと思いましたが、朝霧高原で撮影したいことと、眠いので、道夫駅で仮眠しようと考えて、道の駅朝霧まで。午前4時に到着。

仮眠します。

午前1時におきて、星の世界から山中湖に富士山撮影にいきました。

■山中湖での星の世界。

長崎親水公園での撮影です。

天の川と富士登山のライト 撮影時期と場所を間違えたようです。予定では富士山の真上から天の川が立ち上がっている予定でした。

長時間露光 この時期の山中湖では須走口と富士吉田口との合流点がみえてヘッドライトが「人」の字を描くようにみえます。

2枚の写真はISO3200とISO100、やはりISOを下げた方が美しく撮れるようです。

■花の都公園へ移動

次はいよいよ本命の撮影です。

本命はひまわりです

動画です

赤富士とひまわり畑 ゴッホに見せたい風景です。この場所だけで50人以上の人がいました。

気分良く撮影できて、お腹がすいたので道の駅富士吉田で天然水を採水してから河口湖で朝ごはんを食べます

前夜から車中泊でした。しかも晴れ予報にかかわらず、なんと雷雨になりました。そとで足を延ばして寝袋で寝る予定が車の中で眠っていました。

午前0時、霧に包まれる霧ケ峰。午前1時、天空が晴れ始めて、午前2時起床。満天の星空でした。

愛車の背後に立ち上がる天の川 初めて、愛車と天の川をとれました。

北アルプス槍ヶ岳をのぞむ

中央アルプスと雲海 爽快な風景です。

朝露をたたえるニッコウキスゲと富士遠望 撮りたい風景がとれました。

朝日あたる 気持ちの良い朝となりました。

今日も暑くなりそうです

車山登山するつもりで、駐車場にむかったのですが、駐車場があいておらず撤退することにしました。

6/16金曜日 翌日晴天予報が出たので、仕事を終えて、夕飯食べて、風呂に入って、午後7時に家を出て車中泊しました。午後9時過ぎに山中湖パノラマ台。富士山がきれいにみえます。

午後9時半、明日に備えて寝ます。

■午前2時15分起床 測定の誤りに気が付く。

午前2時15分起床、パノラマ台駐車場トイレにゆき富士山をみると測定の誤りに気が付きます。

富士山と天の川との関係 山中湖パノラマ台から見た富士山は南西方向。この時間なら富士山山頂から天の川が立ち上がっているはずだった。

ちょっと左側にあることに気が付かされます。時刻は午前2時半、まだ間に合います。

決断、即座に移動を開始。

■10km離れた道の詠富士吉田。

ここか忍野かまよったのですがあるアイデアが浮かんでいました。それに駐車場があるかららくちんです。

流星と、富士山山頂から立ち上がる天の川I なぜここか、わかりますでしょう。そう夏の時期は池に水が張って会って逆さ富士になる。

撮影しているうちに富士山の左45度方面を火球が飛ぶ(大きな流星)。もしかして、今日は流星群の日?

ということで何枚かとっていたら。そのときは気が付かなかったが写真の天の川の中央部に流星が映っていた。

流星と、富士山山頂から立ち上がる天の川II すこし一枚目にくらべて24mmから28mm相当にZOOMアップしたら、もう一枚はいっていた。

どうやら、この流星群「うしかい座流星群」というらしい。背後にある、北斗七星(北東)の延長戦上にうしかい座のアルクトゥールスがある、これがちょうど流星の上部延長線上

アルクトゥールスは、おとめ座のスピカとしし座のデネボラと合わせて春の大三角形という。

うしかい座流星群は、ポンス・ヴィネッケ彗星が木星の重力によって軌道が変えられ地球に近い軌道を持つことになった。彗星から新たに供給された宇宙塵によって流星数が増加した。その後再び彗星の軌道は遠ざかり、1927年以降流星雨は見られなくなった。6月唯一の流星群である。しかし現実にうしかい座に近い場所から流星群が発生して6月後半に降っているのだから、こんなことがあってもおかしくない。

長時間露光 3時16分から32分まで16分の長時間露光した。靄っと白く見えるのが天の川。これ以上やると天文薄明だからここでやめた。

夜なのに富士山が赤くなっている。赤富士になる予感。たぶん当たる。だから二台のカメラ、2本の三脚を撤収して車へ。いまから行けば4時前に再度山中湖につく。

富士宮市の田貫湖で、早くも桜が咲き始めたと聞き、午前2時に起き出していってきました。ある狙いがあります。

田貫湖午前3時50分到着。

■狙いは天の川と桜

午前4時15分に天文薄明がきます。天文薄明とは星を撮影するのには適さない撮影条件、その前に、桜と天の川をとってみたい。

未明の桜 でも構図がいまいち。せっかく、綺麗な逆さ富士になっているので、なんとかとりたい。

そこで湖畔をあるき、かねてから狙いをつけていた場所へ

桜と天の川との競演 うまく逆さ富士も入りました。

日の出は午前5時35分、このとき4時30分くらい。一度、機材も持って帰り、車の中でまどろんでいました。午前5時過ぎもういちど起き出して、先ほどの場所

先着者がいました。地元の方です。

早朝の田貫湖の春の雰囲気を知っていただきたく動画にしました。

日の出 富士山の中腹から出たので、午前5時55分くろでした。もうすぐダイヤモンド富士の季節が来ます。でも、桜はないことでしょう。

可憐な桜花 幸せな気持ちで次の撮影場所にゆきます。

思い出の地「和歌山県串本町田原の荒磯海岸」で海霧を撮影しました。何が思い出かというと、私がブログの普及セミナーを展開していたころ。

新宮商工会議所と那智勝浦商工会(現南紀くろしお商工会)のメンバーが合同で、私が来て宿泊した折に「海霧撮ろう」と10名ほど早朝に集合したのです。

でも、そのときは、人につれてきてもらっただけなので、どの場所だったのか明確に覚えていなかった。あの時の壮絶な海霧が忘れられずに自力で探し出しました。そして一人で行ってきました。

動画です、このために、海岸近くの国民宿舎あらいそリゾートに宿泊しました。

五時に起き出します。和歌山県は静岡県より西にあるため夜明けが遅いのです。

天の川 昨年と同様に、昨年は橋杭岩でしたが今回は荒磯海岸で天の川撮れました。

引き潮 空は白むころ、観光バスで団体客が到着です。避けるために潮の引いた磯に降ります。

海霧 少し冷え込み方が足りなかったのでしょうか海霧はみれましたが、初回ほどのボリュームではなかった。

でも、色々な問題を解決できたので満足です。すっきりと仕事します。

午前5時、山伏岳登頂に成功。標高2014m。今年は2000m級の山を2座登頂に成功でうれしいです。

夜と朝のはざま 水平線のむこうには朝が忍び寄っている。

オリオン座と冬の大三角形 南天の空に目を向ければ天の川が広がっていた。

波動広がる 写真を撮って驚きました。朝の光の波動が素晴らしすぎる。初めて見ました。

赤石山脈。聖岳、赤石岳 一度は訪ねてみたい3000m級の山々です。美しいモルゲンロートを見せます。

赤石山脈。聖岳、赤石岳 午前6時15分、日の出です。太陽の光は素晴らしい。この直後、もう一人の方が来て。私は下山。

動画です。

下山する途中鹿を見ました。旅は続きます。

長野県池田町に大峰高原七色かえでという巨木があります。2018年に訪れたのですが、すでに散っていた。久しぶりに見ごろの情報を得て午後から休暇をとっていってみました。

せっかく池田町にいったので、普段お世話になっている池田町商工会に企画書をだしてきました。

七色大かえで 赤、黄色、オレンジ、緑など多彩な色あいのカエデです。管理者に聞くと見ごろだよ、とのことです。

ススキ輝く 日が傾いてきました。今夜は、車中泊する予定です。

バックライトを浴びて 多彩な色彩を逆行の中で撮影。

日が暮れて、観光客たちは帰路につきます。

ここで17:30に食事をとって、車に戻り寝袋にくるまって就寝。20:00少し前に起床。すっかり星空になっていました。

ミルキーウェイと七色大かえで 実は脳内イメージでは、天の川はかえでの上で直立しているはずでしたが、撮影に成功して満足です。

車にかえり再び眠りにつきます。